Zentralschweizerische Gesellschaft für Familienforschung

Referat von Dieter Lütolf

Samstag, 22. November 2025, 14.00 Uhr

Universität Luzern, Frohburgstrasse 3, Hörsaal 8

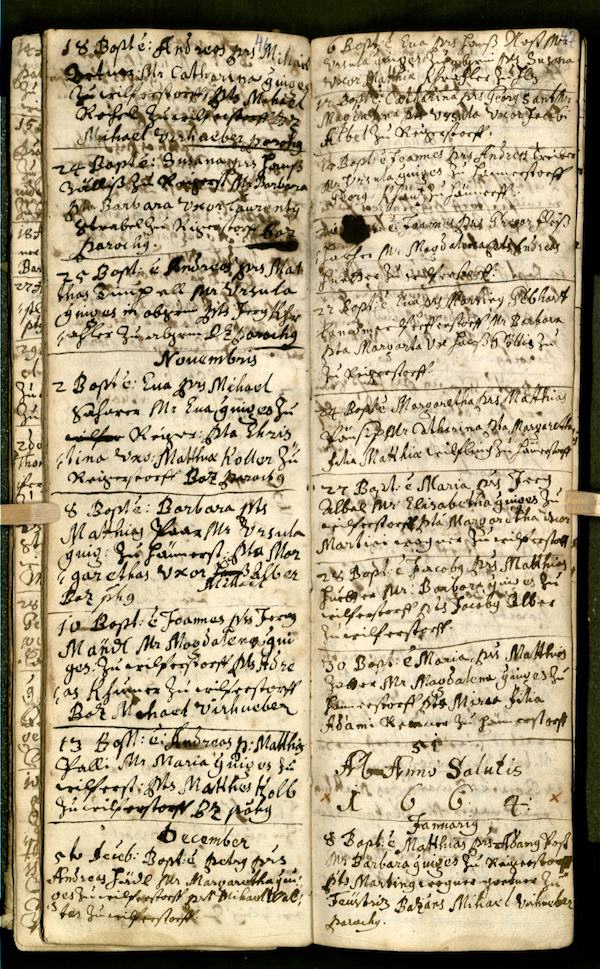

Der klassische Familienforscher studiert geduldig alte Kirchenbücher oder andere gene-alogische Quellen und baut so seinen Familienbaum auf. Es kommt aber jeder einmal an einen Punkt, an dem er nicht mehr weiter weiss; oft weil weiterführende Quellen fehlen oder die Fährte durch ein «unerwartetes Familienereignis» unterbrochen wird.

An diesem Punkt soll die DNA das Problem lösen. Mit dem Motto: «Say goodbye to brick walls» verspricht ein Anbieter von DNA Tests, mit den Resultaten ohne Probleme einen Stammbaum erstellen und mit Leichtigkeit weitere Verwandte finden zu können. Aber auch sonst soll die Familien-Forschung durch DNA wesentlich einfacher sein.

Im Gegensatz dazu findet man Presseartikel, die behaupten, dass die Ergebnisse von DNA-Tests ungenau seien, das ganze System nur eine Abzocke sei, welches zudem den Datenschutz missachten würde.

Was stimmt nun? Der Referent behandelt vor allem die folgenden Fragen und wird sie für genealogisch Interessierte in einen verständlichen Kontext stellen:

Der Referent freut sich auf Ihre Fragen und steht für eine Diskussion bereit.

Die Mitglieder der ZGF werden ermuntert, auch Verwandte sowie Freundinnen und Freunde an die Veranstaltung mitzunehmen. Gäste sind herzlich willkommen im Vortragslokal in der Universität Luzern.

Inhaltsverzeichnis

Im "Damals-Blog" von Zentralplus, dem Nachrichtenportal der Zentralschweiz, hat unser Mitglied Olivier Felber im Namen der ZGF zwei spannende Artikel veröffentlicht.

Im "Damals-Blog" von Zentralplus, dem Nachrichtenportal der Zentralschweiz, hat unser Mitglied Olivier Felber im Namen der ZGF zwei spannende Artikel veröffentlicht.

Der Erste dreht sich um den Zölibat: Eigentlich geht man davon aus, keinen katholischen Pfarrer in seinen direkten Vorfahren zu haben. Wenn ein Pfarrer aber 7 Söhne hatte, wird er vermutlich in zahlreichen Ahnentafeln vorkommen...

Der zweite Artikel handelt von den Vornamen: Dass die Auswahl früher weniger gross war, ist sicher schon aufgefallen. Dass aber mehrere Kinder einer Familie den gleichen Vornamen trugen, ist doch überraschend...

Vielen Dank, hoffentlich lesen wir noch weitere spannende Artikel.

ZentralGut ist eine vielfältige regionale Kulturgut-Plattform, die – wie unser Kulturerbe selbst – sich stetig erweitert und aktualisiert. In den Texten, Bild, Ton- und Videodokumenten kann recherchiert werden, bestehende Objekte heruntergeladen und weiterverwendet werden.

ZentralGut ist eine vielfältige regionale Kulturgut-Plattform, die – wie unser Kulturerbe selbst – sich stetig erweitert und aktualisiert. In den Texten, Bild, Ton- und Videodokumenten kann recherchiert werden, bestehende Objekte heruntergeladen und weiterverwendet werden.

Die institutionsübergreifende Sammlung Zentralschweizer Zeitschriften in ZentralGut bietet die dauerhafte Präsentation unterschiedlichster sowohl bereits eingestellter oder noch produzierender Periodika aus oder über die Region erreichen. Die Sammlung umfasst Magazine der Hochschulen, wissenschaftliche Periodika und regionale Mitteilungen wie Stadt- und Quartierszeitungen.

Für die Familienforschenden besonders empfehlenswert sind zum Beispiel der Entlebucher Anzeiger (1879-1980, mit Lücken) und Alpegruess (1920-2004), der Obwaldner Volksfreund, das Luzerner Tagblatt und das Vaterland.

Für die Familienforschenden besonders empfehlenswert sind zum Beispiel der Entlebucher Anzeiger (1879-1980, mit Lücken) und Alpegruess (1920-2004), der Obwaldner Volksfreund, das Luzerner Tagblatt und das Vaterland.

Versuchen Sie die Volltextsuche, zum Beispiel mit dem Begriff «Ahnenforscher»: Seit Neuestem ist auch das Mitteilungsblatt der ZGF (respektive früher der Familienforscher) auf Zentralgut verfügbar.

Digitalisierte Zeitungen bieten bei der Familienforschung viele Möglichkeiten, da sie in der Regel auch im Volltext durchsuchbar sind. Das Angebot in der Zentralschweiz ist leider bescheidener als andernorts.

Digitalisierte Zeitungen bieten bei der Familienforschung viele Möglichkeiten, da sie in der Regel auch im Volltext durchsuchbar sind. Das Angebot in der Zentralschweiz ist leider bescheidener als andernorts.

Ein sehr grosses Angebot bietet das Portal www.e-newspaperarchives.ch der Schweizerischen Nationalbibliothek. Ganz neu findet man dort auch den Entlebucher Anzeiger (1879-1980, mit Lücken) und Alpegruess (1920-2004).

Es gibt in der Schweiz weitere Plattformen, für die Zentralschweiz lohnt sich ein Blick auf zentralgut.ch u.a. mit dem Obwaldner Volksfreund, dem Luzerner Tagblatt und dem Vaterland, letztere leider in etwas bescheidener Qualität.

Im Moment können Bücher aus folgenden Kantonen online benutzt werden:

Im Moment können Bücher aus folgenden Kantonen online benutzt werden:

Gibt es weitere? Ergänzungen werden gerne entgegengenommen.

Eine Zusammenstellung weiterer grosser serieller Online-Quellen steht noch aus - hier nur einige Beispiele:

Das Projekt Ahnenlisten ist erfolgreich gestartet. Inzwischen wurden die Ahnenlisten von sechs Mitgliedern auf der Website veröffentlicht. Sie decken jeweils fünf oder sechs Generationen ab. Von Zeit zu Zeit werden neue Ahnenlisten hochgeladen. Es lohnt sich also, immer wieder vorbeizuschauen.

Das Projekt Ahnenlisten ist erfolgreich gestartet. Inzwischen wurden die Ahnenlisten von sechs Mitgliedern auf der Website veröffentlicht. Sie decken jeweils fünf oder sechs Generationen ab. Von Zeit zu Zeit werden neue Ahnenlisten hochgeladen. Es lohnt sich also, immer wieder vorbeizuschauen.

Die eingereichten Ahnenlisten brachten bereits Interessantes zutage. So zeigte sich beispielsweise, dass…

Neue Ahnenlisten werden jederzeit gerne entgegengenommen.